Roderich Feldes, ein Schriftsteller aus Eschenburg. Er setzte unserer Region ein Denkmal.

Eine Serie über das Leben und Werk von Roderich Feldes, ausgewählt und kommentiert von Albrecht Thielmann

Im Dezember 2021 wäre der Schriftsteller Roderich Feldes, der in Offdilln geboren wurde und in Eiershausen lebte, 75 Jahre alt geworden. Mit nur 49 Jahren verstarb er an einem Hirntumor. In einem seiner letzten Gedichte gab er seiner Krankheit einen kühl-beherrschten Ausdruck. Bei seiner Beerdigung würdigte der Ortspfarrer Heim sein Werk so: „Er hat uns einen Spiegel vorgehalten.“ und „Er hat uns ein Denkmal gesetzt.“ Es wichtig, an ihn zu erinnern. Das Thema von Feldes war „Heimat“. Was das war und heute sein kann, was einen Menschen trägt, hochaktuell ist das eigentlich, wenn wir nur an wirre politische Parolen in der Sache Identität denken. Aus seinen Erzählungen und Aufsätzen ist dazu viel zu erfahren.

Im Dezember 2021 wäre der Schriftsteller Roderich Feldes, der in Offdilln geboren wurde und in Eiershausen lebte, 75 Jahre alt geworden. Mit nur 49 Jahren verstarb er an einem Hirntumor. In einem seiner letzten Gedichte gab er seiner Krankheit einen kühl-beherrschten Ausdruck. Bei seiner Beerdigung würdigte der Ortspfarrer Heim sein Werk so: „Er hat uns einen Spiegel vorgehalten.“ und „Er hat uns ein Denkmal gesetzt.“ Es wichtig, an ihn zu erinnern. Das Thema von Feldes war „Heimat“. Was das war und heute sein kann, was einen Menschen trägt, hochaktuell ist das eigentlich, wenn wir nur an wirre politische Parolen in der Sache Identität denken. Aus seinen Erzählungen und Aufsätzen ist dazu viel zu erfahren.

Sein Vater war Förster in Offdilln, so auch Arbeitgeber und galt gesellschaftlich und politisch als der vordere Mann im Dorf. Er war führend unter den jungen Autoren, die Ende der siebziger Jahre entdeckten, dass diese dörfliche Welt für immer verschwinden wird. In seinem ersten Roman Lilar zitiert Feldes als sein Motto den Dichter der Mittelalters Werner von Gartenaere: Hier will ich sagen, waz mir geschach, daz ich mit minen ougen sach (Hier will ich sagen, was sich ereignete, das ich mit meinen eigenen Augen sah).

Wir werden aus dem Roman „Lilar“ von Roderich Feldes Auszüge bringen, um an sein Werk und an unsere gar nicht so ferne Vergangenheit zu erinnern.

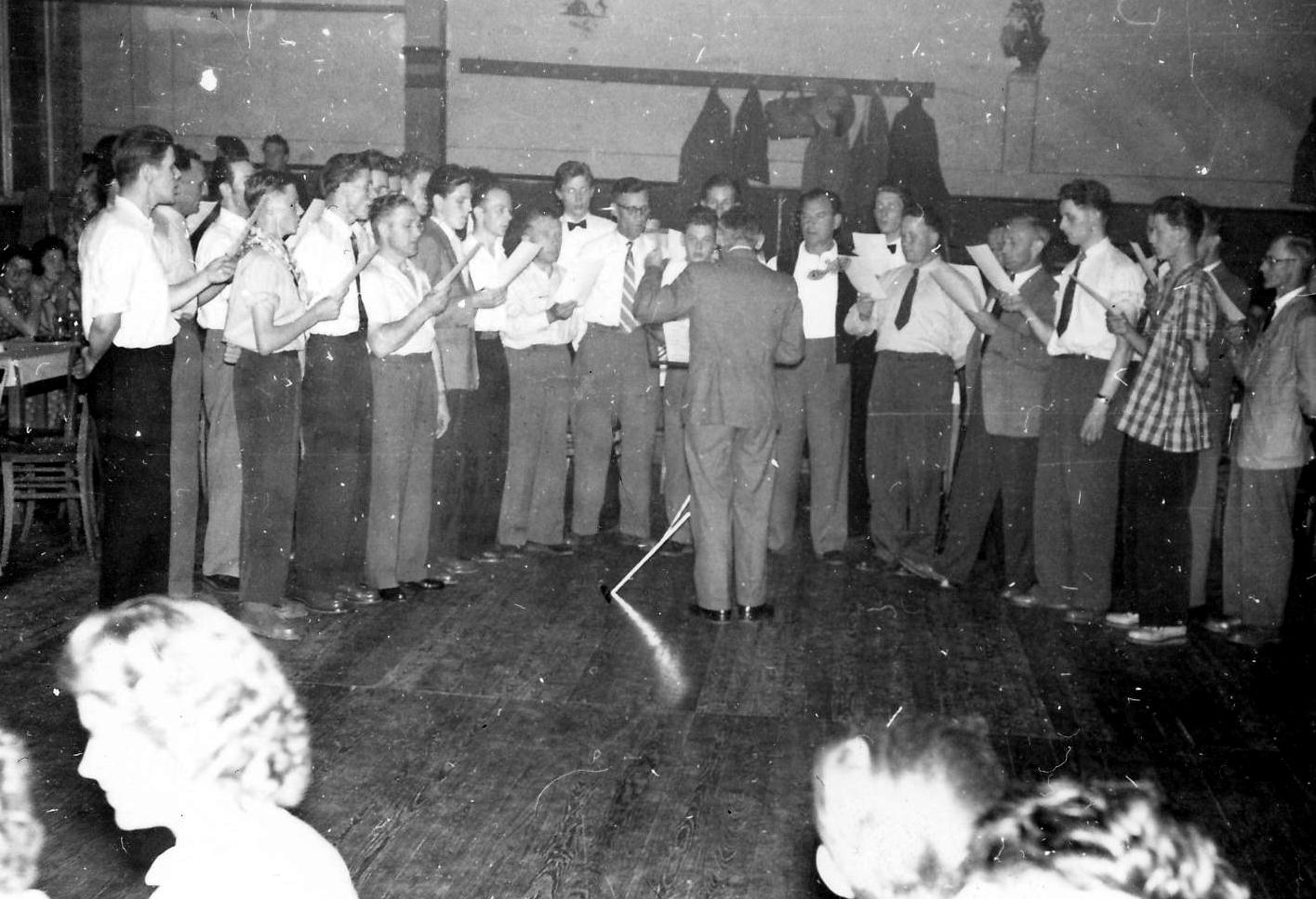

Mitglied in Vereinen

Er war auch während seines Studiums aktives Mitglied des Offdillner Gesangsvereins. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Doktorarbeit zog er in seine Heimatregion zurück, zuletzt nach Eiershausen. Hier war dann sein Leben und Schreiben in vielfältiger Weise verknüpft. Seine Frau Gertraud unterrichtete an der Dorfschule und er war aktives Mitglied sowohl im Fußballverein, als auch im Gesangverein, und als Schriftführer in den Vorständen. In all seine Werke sind Erfahrungen dieser Teilnahme am Dorfgeschehen eingegangen. So in seinem zweiten Roman „Das Verschwinden der Harmonie“, in dem er vom tragischen Ende des Gesangvereins „Harmonie“ erzählt: Ein Diebstahl der Vereinskasse gibt den Anlass, detektivisch Einblick in das Innere des Dorflebens zu nehmen. Das Buch wurde vom Fernsehen verfilmt, wie auch andere Werke von ihm. In Eschenburg wurde damals einmal eine Gemeindevertretungssitzung vom Vorsitzenden Hans Holighaus vorzeitig abgebrochen, um die Fernsehverfilmung eines Werkes von Roderich Feldes nicht zu versäumen.

Zu seiner Herkunft stehen

Sein erster Roman heißt „Lilar“. Er erschien 1980 und hat viele biografische Bezüge zu seiner Kindheit in Offdilln. Wir werden in unserer Serie einzelne Szenen zitieren. Der Namen „Lilar“, findet seine Erklärung in einer Schlüsselszene, in dem eine Junge vom Lehrer für seinen heimischen Dialekt verspottet wird. Die Hauptfigur im Roman ist in einem Dorf mit dem Namen „Birkenroth“ aufgewachsen. Feldes schildert den Versuch ihrer Heimkehr, nachdem sie für Studium und Beruf ihr Dorf verlassen hatte. Das Bild vom Heimatdorf lebte zäh in ihrem Inneren, blieb Fixpunkt, der außerhalb von allen Orten lag. Mit Hartnäckigkeit lässt Feldes durch diese Figur das Besondere dieser untergegangenen dörflichen Welt noch einmal aufleben, als Vergangenes. Er idealisiert nicht, er erinnert uns, was nicht vergessen werden darf. Und er kann erzählen. Seine Geschichten vom Dorf weisen über das Dorf hinaus: Sie bezeugen den Wandel in der Welt. Er sah sich als Zeuge einer Zeitenwende und er beschreibt die Folgen des Einzugs der Konsumwelt für den Menschen.

Heimatmuseum

Um Erfahrungen der Vergangenheit auch real anschaulich zu machen, initiierte Feldes zusammen mit dem Gastwirt Werner Kring Anfang der achtziger Jahre das Heimat-Museum, heute „Regionalmuseum Eschenburg“, das in vielen Sonderausstellungen Objekte und Darstellungen der dörflichen Lebenswelt in ihrem Wandel in großer Themenvielfalt nochmals vor Augen führt. Auch das ist eine Hinterlassenschaft von ihm.

Das rollende ‚R‘

Der Titel „Lilar“ findet in der folgenden Szene seine Erklärung. Eine Ausdrucksform der dörflichen Kultur ist ihre Sprache: Nassauisch war sie und ist sie noch für die Älteren im Dillkreis und Westerwald, ein mitteldeutsches Idiom, das aber in jedem Dorf mit eigenem Akzent und eigenen Abweichungen gesprochen wird. Lehrer haben im heimischen Raum in den fünfziger und sechziger Jahren den Kindern den Dialekt auszutreiben versucht – dies einer der Gründe für sein Verschwinden – und dies war dann auch noch mit Spott über die „Kulturform Dorf“ verbunden. Im Roman heißt es zu manchen Gymnasiums-Lehrern: „Sie (die Lehrer) wiederholten gelegentlich ihr applaussicheres Bonmot, obs denn da oben (im Dorf) Birkenroth schon so etwas wie Zivilisation gebe, oder ob die Kinder immer noch abends mit den Fahrrädern um die Tische fahren müssten, damit die Eltern Licht hätten“. Hier sei angemerkt: Südbayrische und schwäbische Regionen hatten und haben mehr Eigenwillen, ihren Dialekt zu bewahren.

„Christopher hatte es schwerer in der Stadt als ich. Seine Sprache ließ ihn leiden, drängte ihn aus der Geborgenheit der Normalität, als wäre über Nacht ein handgroßes Feuermal in seinem Gesicht gewachsen.

Er zeigte in Bahnhof auf die Schachtel mit den Mohrenköpfe und legte einen Groschen in die Schale. Er nahm sich Hefte aus dem Regal im Schreibwarenladen, hielt sie vor der Kasse hoch und wartete mit seinem Geld in der Hand, bis die Zahlenrolle eingerastet war und den Betrag anzeigte. Er versuchte in der Schule Sätze ohne „r“ zu sprechen und hätte, wenn er es gekannt hätte, gerne Friederike Kempners „Gedicht ohne r“ aufgesagt, alle sechsundvierzig Strophen, wenn im dafür der „Erlkönig“ und „Kaiser Rotbart lobesam“ erspart geblieben wären.

In einem der ersten Diktate in Katzenburg hatte er lila mit „r“ geschrieben, lilar aus Gewohnheit, weil die Lehrer stets das End-R verschluckten. Als der Deutschlehrer die Hefte zurückgab, sagte er tief guttural: ‚Hrr, Christophehrr Wagnehrr, hiehrr ist dein Heft und lilahrr schrreibt man mit ohne Hrr‘. Die Klasse tobte, schrie vor Lachen und machte Christopher innerhalb von einer Minute zum Kehlkopfkrüppel.

Noch heute spricht er gegen seine Natur und schämt sich doppelt, schämt sich seines immer noch auffälligen Akzents und schämt sich, weil er sich deswegen schämt, anstatt dazu zu stehen und ihn als Herkunftzeichen anzunehmen.

Aus einem Dorf zu stammen, die Sprache dieses Dorfes zu sprechen, empfand er als mindestens so peinlich wie Unterhosen, die aus seiner Lederhose herausschauten, wenn sie hinter ihm herriefen, die mit den glatten Zungen und dem leichten Hauch über allen Buchstaben: Hrr, bei dir blitzts…

In Birkenroth war alles direkt. Aufschlüsseln mußte man nichts, war selbst noch in der Wut des anderen geborgen, weil es ein Gewitter war und nicht wie ein Gewitter, weil sie verflog und nicht beständig über Jahre hinweg wie ein Gewitter war, dem nur ein kleiner Wind fehlte, um endlich loszubrechen. (Lilar Seite 103)“

Volksschule

Unser dritter Beitrag aus dem Roman „Lilar“ von Roderich Feldes schildert eine Szene in der Volksschule, so hieß die Grundschule damals. Ein Junge will eine Glocke mit in die Schule nehmen. Dieses dörfliche Element stört die schulische Ordnung. Heute würde das vielleicht als kreativ angesehen. Aber damals waren Kinder eine bitter notwendige Hilfe im Haus und auf den Feldern; Schulen wurden von den Bauern auch als ein Übel des Staates empfunden. Feldes zitiert dazu an anderer Stelle einen Eiershäuser Schwank aus den fünfziger Jahren. „Ein Baby kommt zur Welt. Niemand zu Hause. Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel: Komm schnell auf den Acker. Wir häufeln Kartoffeln. Deine Eltern. –Heute müsste er lauten: Ein Baby kommt zur Welt. Niemand zu Hause. Es geht in den Flur ans Telefon, ruft die Eltern während der Arbeit an: Kommt schnell nach Hause und bereitet mich aufs Abitur vor. Eure Ann-Katrin.“

Die Glucke

Einmal fragte Klaus Frau Lehmann, seine Eltern würden fragen lassen, ob die Frau Lehmann damit einverstanden sei, dass er die Glucke mit in die Schule nehme, die würde nämlich immer von den Eiern runtergehn.

Frau Lehmann unterbrach mit einem Zeigestockschlag aufs Pult, sagte: Also, so was.

sagte: jetzt müsse sie sich erst mal setzen,

sagte noch mehrmals an diesem Tag, während wir Päckchen ausrechneten, etwas von bodenloser Frechheit und bäurischer Ungeheuerlichkeit,

sagte zwei- oder dreimal: wir sollten endlich mit dem Gegackere aufhören, schließlich seien wir kein Hühnerstall, noch nicht.

Ach Frau Lehmann, zwischen den Feldern hier und den manchmal vorbeiwischenden Bahnhöfen, weit genug von Birkenroth entfernt, um sich ohne Zwang zu erinnern, ohne von vergangenen Bildern überfallen zu werden, denk ich an Sie, an Ihre fast zarten Seufzer, an ihre Müdigkeit, die jedes Jahr zunahm, jedes Jahr ein bisschen Farbe aus Ihrem Gesicht zog und die Tränensäcke um Millimeter aufblähte.

Sie fürchteten sich vor Versäumnissen und konnten sie dennoch nicht verhindern. Die Pausen dauerten länger, als Sie es für richtig hielten. Die Haushefte entsprachen nicht Ihrer Vorstellung. Die Schuljahre waren immer zu kurz für die langen Lehrpläne.“

Als die Kühe abgeschafft wurden

Heute geht es um das langsame Verschwinden der Landwirtschaft in den sechziger Jahren. Die meisten Familien lebten von ihr. Das verband, das bildete das Lebensspektrum, das das Dorf umfasste. Man war auf den anderen angewiesen und half sich gegenseitig. Es musste schon etwas ganz Ungewöhnliches vorgefallen sein, wenn jemand im Dorf einen anderen angezeigte oder gar die Polizei geholt wurde, auch wenn man sich nicht immer grün war.

Es gab eine selbstverständliche Verbindung von Mensch, Tier und Natur. Heute lesen wir von Nachbarschaftsprozessen, weil ein Hahn kräht oder von Anzeigen, wenn ein Schäfer durch das Dorf zieht und die Herde kleine dunkle Kügelchen auf der Straße hinterlässt. Über den Verlust des Naturbezugs der Menschen wird heute viel nachgedacht und geschrieben. Roderich Feldes beschreibt in „Lilar“ eine Szene, die exakt den Wandel in der Einstellung der Menschen gegenüber dem alten Dorf dokumentiert:

„Nur wenige haben durchgehalten, haben keine Fichten auf ihre Felder gepflanzt und ihre Kühe nicht abgeschafft. Vor 15 Jahren gingen die Sonntagsspaziergänger schneller an den vier fünf Höfen vorüber, wo hinter halbhohen grau verputzten Mauern noch Mist saß und aus den Ställen , wenn sie für einen Moment stillstanden und den Atem anhielten, noch das Malmen und Schnauben der Kühe zu hören war.

Heute bleiben sie stehen vor den zweigeteilten Türen mit den blauen und grünen Schildern, die einen gesunden Rinderbestand bescheinigen, erinnern sich an früher, an alles Schöne, an die Morgenkühle während der Heumahdt, an die Mittagsversper zwischen goldgelberdigen Kartoffelhaufen, an die Wurstsuppen, an das quäkende Tuten des Hirtenjungen, wenn er die Kühe in den Hauberg trieb, heben die Kinder über die Ränder der unteren Stalltüre und lassen sie in die dunklen Ställe schauen, in denen die Kühe stehen, mit ihren Schwänzen nach den Fliegen schlagen und langsam ihre Köpfe auf die Menschen im sonnigen Quadrat drehen.

Siehst du Muhchen, fragen sie ihre Kinder, früher haben wir auch Muhchen gehabt. Da, wo jetzt die Garage ist, früher, als die Milch noch nicht in Plastikschläuchen aus der Molkerei ins Dorf kam.

Sie schauen in die Ställe und es kommt ein bisschen Wehmut in ihnen auf, ein schönes Bild aus der Zeit, in der sie mit dem Kuhwagen auf den Feldwegen fuhren und noch nicht mit den Autos auf den Autobahnen.

Sie denken an ihre versteppten Wiesen… und daran, dass die mit den Kühen nicht mit in den Urlaub im Zillertal fahren können, dafür aber die Landschaft vor der völligen Verödung bewahren. Und ihnen fällt ein Wort ein, das der Landrat prägte, als alle , die mitgeholfen hatten, aus Wagenrädern Blumenständern und Baumstämmen Sitzgruppen im Dorf zu bauen, Colabüchsen Reifen Lumpen aus den Wiesen und Hecken zu sammeln und mit dem Mulchgerät die harten Pflanzen, die selbst die Schafe hatten stehen lassen, klein zuknüppeln, den Gruppensieg im Wettbewerb “Unser Dorf soll schöner werden“ feierten. Er hatte in seiner Rede von den Märtyrern der Ökologie gesprochen, den Bewahrern des Dorfbildes gesprochen, und damit die vier, fünf gemeint, die durchgehalten hatten mit Kühen, Hühnern, Schwein und Schafen.

Wenn sie sich umwenden und die schiefen Holzstapel, den angerosteten Pflug, die darüber gelegte Egge, die an der Hauswand festgezurrten Bohnenstangen, die zum Trocknen schräg gestellten Kisten mit Zwiebeln vor der Waschküche, die mit Plastikplanen abgedeckten Wagen und Karren sehen, den scharfen Jauchegestank aus dem Schweinekoben riechen, wenn sie an dem Vorgarten vorübergehen, in dem Gurken, Tomaten und Kohlköpfe wachsen, und keine Rosen, Astern und Chrysanthemen wie jetzt üblich, vergessen sie ihre Erinnerungen und das Wort des Landrats und denken: ein bisschen mehr Ordnung und ein bisschen weniger Gestank, könnten sich ruhig ein bisschen anpassen.“

Heut kommt der Driller

Der erste Roman von Roderich Feldes, ‚Lilar‘ hat viele biografische Bezüge zum Dorf Offdilln. Das Forsthaus liegt recht abgeschieden und der Hauptheld des Romans, der Sohn des Försters, hier der kleine Alexander, ist noch nicht vertraut mit dem Dorf. Der Driller, der einmal im Jahr ins Dorf kommt, ist ein Großereignis, auf das die Kinder sich schon lange vorher freuten. Das Ereignis war eingebettet ins bäuerliche Jahr und der Driller kam für vier Wochen. Die Kinder hatten nicht dieses Übermaß an Ablenkungen, wie sie es heute haben. Gisela, das Kindermädchen im Försterhaus, will mit Alexander zum ersten Mal ins Dorf gehen, nämlich zum Driller.

Der erste Roman von Roderich Feldes, ‚Lilar‘ hat viele biografische Bezüge zum Dorf Offdilln. Das Forsthaus liegt recht abgeschieden und der Hauptheld des Romans, der Sohn des Försters, hier der kleine Alexander, ist noch nicht vertraut mit dem Dorf. Der Driller, der einmal im Jahr ins Dorf kommt, ist ein Großereignis, auf das die Kinder sich schon lange vorher freuten. Das Ereignis war eingebettet ins bäuerliche Jahr und der Driller kam für vier Wochen. Die Kinder hatten nicht dieses Übermaß an Ablenkungen, wie sie es heute haben. Gisela, das Kindermädchen im Försterhaus, will mit Alexander zum ersten Mal ins Dorf gehen, nämlich zum Driller.

„Gisela sagt:

‚Heut kommt der ‘Driller‘

Gisela schwärmt

‚Da kannst Du rundfahren und bis an die Wolken fliegen‘.

Gisela verspricht:

„Heut kannst Du beim Aufbau zugucken. Und heut Nacht schläfst Du bei mir. Und morgen gehst Du schon mittags zum Driller und fährst immer um die Welt rum. Und der Anton schießt Dir eine Rose fürs Knopfloch“.

Gisela weiß:

„Das ist das Schönste im ganzen Jahr, wenn der Driller da ist. Abends da fahren wir und da spielen sie ‚Das alte Haus von Rocky Docky‘ und ‚Anneliese , warum bistu bese auf mich‘ und wir sind lustig.“

Gisela rechnet:

„Für eine Mark kriegst Du sechs Karten. Für zwei Mark fünfzig fünfzehn, da bist Du eine Stunde lang in der Luft, so lange dauert eine Fahrt“.

Gisela ist sicher:

Das wird Dir bestimmt gefallen. Nachmittags sind alle Kinder da. Da ist was los. Da wird man gefangen und abgestoßen und saust weit raus und liegt waagrecht in der Luft. Das kitzelt im Magen.“

Gisela fragt:

„Du hast doch Lust mitzukommen oder nicht“

Ich habe Lust, und Vater und Mutter haben nichts dagegen, lassen mich mit dem Dienstmädchen ins Dorf gehen. Sie hält mich an der Hand, hält in der anderen ein kleines Köfferchen mit meinen Sachen“.

Der Junge aus dem Försterhaus – es liegt weit ab – der noch nicht im Dorf war, erblickt das Dorf zum ersten Mal und staunt:

„Die Haselbüsche. Die Wiese. Die Schwarzerlen… Soweit bin ich bisher oft gegangen. Von hier aus sieht man noch das das blaue Schieferdach und den oberen Rand von meinem Fenster. Aber hinter der Brücke ist alles neu. Die Straße ist geteert, an den Rändern kantige Basaltsteine mit weißen Käppchen drauf. Apfelbäume werfen Schatten. Jetzt seh ich die Häuser, weiße Flächen mit Balken durchzogen, und so dicht beieinander, dass die Dächer fast zusammenstoßen.

Im Dorf gibt es kein Gras, nur Bäume ab und zu auf erdigen Höfen und in den Gärten, in denen linealgerade Reihen mit Möhren, Radieschen, Buschbohnen und Petersilie von Phloxstauden eingerahmt sind.

Am Brunnen stehen drei Jungen so groß, wie ich, schütten Brausepulver in die hohlen Hände, halten sie einen Augenblick unter den Wasserstrahl und lecken die aufbrodelnden Schaumberge weg.

Ich sage ‚Guten Tag und verneige mich zu ihnen hin. Sie halten die Hände vor ihre Münder, lachen durch die Nasen und drehen sich von mir weg und stoßen sich mit den Ellenbogen an.

„Warum lachen die denn so“?

„Weil im Dorf sagen die Kinder nicht Guten Tag, wenigstens nicht so, das sagt man nur zu den Erwachsenen“.

Ich werde rot. Was werde sie jetzt von mir denken.—–

Die nächste Folge aus Lilar beschreibt, wie der junge Alexander diese Erfahrung, von Dorfjungen ausgelacht zu werden, mit ihm macht. Es ist ja seine erste Erfahrung mit dem Dorf. Zunächst will er nur noch nach Hause.

Erstes Heimweh

Der erste Roman ‚Lilar‘ von Feldes hat viele biografische Bezüge zum Dorf Offdilln, wo Roderich Feldes aufwuchs (Foto). Auch im Roman liegt das Forsthaus recht abgeschieden und der Sohn des Försters, der kleine Alexander, ist hier noch nicht vertraut mit dem Dorf. Der Driller (das Karussell), der einmal im Jahr ins Dorf kommt, ist ein Großereignis, auf das die Kinder sich schon lange vorher freuten. Gisela, das Dienstmädchen der Försterfamilie, will mit Alexander zum ersten Mal ins Dorf gehen, weil der Driller da ist. Aber so weit kommen sie nicht. Im Dorf müssen sie am Brunnen vorbei, vor dem Jungen ihre Brausepulver in der hohlen Hand zischen lassen. Alexander ist nicht mit ihnen vertraut und begrüßt sie, wie man Erwachsene begrüßt mit:

‚Guten Tag‘. Die Jungens schubsen sich an und lachen.

„Warum lachen die denn so?,“ frag ich Gisela.

„Weil im Dorf sagen sich Kinder nicht ‚guten Tag‘, wenigstens nicht so, das sagt man nur zu den Erwachsenen“.

Ich werde rot. Was werden sie jetzt von mir denken? Werd ich nachher allein dastehen und sie um mich herum? Werden sie sich anstoßen mit dem Ellenbogen und prusten? Wird mich keiner anstoßen morgen, dass ich waagrecht flieg bis an die Wolken?

„Ich glaub, ich geh besser nach Haus“

„Warum denn? Weil die paar Janhagel gelacht haben vor lauter Dummheit? Der Triller fährt, und wenn sie noch so viel lachen“

„Ich will aber trotzdem heim.“

„Aber warum denn nur? Drillerfahren ist fast so schön wie Weihnachten.“

„Ich hab Heimweh.“

„Heimweh? Man kann doch fast bis zum Forsthaus spucken“.

„Ich will aber heim“

„Also ich geh jetzt nicht nochmal mit Dir bis zum Forsthaus.“

„Brauchst Du auch nicht. Ich weiß den Weg. Zwischen den Steinen mit den weißen Käppchen durch, und von da gehe ich am Bach entlang, als würd ich fischen“.

Ich ging, die Sonne im Rücken, und vor mir ging mein langer Schatten, klebte am Boden, knickte an den Baumstämmen und Steinen hoch, ragte über die Böschung und ging in der Wiese unten weiter. Mein Schatten passte nicht zu den nur mit der Sonne wandernden Schatten der Bäume und Steine.

Und deshalb war ich auch nach Hause gegangen, weil ich nicht ins Dorf passte, noch zu wenig Spielregeln kannte, um wenigstens vorgeben zu können, ich würde passen.

Aber so klar hatte ich das damals nicht im Kopf. Es war ein Gefühl, und deshalb hatte ich es Gisela nicht sagen wollen.—–

An das besondere Ereignis, wenn der Driller ins Dorf kam, erinnert sich der erwachsene Alexander, als er in Katzenburg (Dillenburg d.V.) die Schausteller erkennt, die einst in seiner Kindheit in Birkenroth den Driller aufgebaut haben und er befragt sie:

„Mir sei aufgefallen, dass sie nicht mehr kämen, dass sie Mitte der sechziger Fahre aufgehört hätten, gar nicht mehr nach Birkenroth zu kommen.

Das sei richtig, sagten die Drillermänner auf dem Frühlingsmarkt in Katzenburg, …deren schwarze verwegene Bärtchen grau geworden waren…Nicht nur nach Birkenroth nicht mehr, sie führen überhaupt nicht mehr über die Dörfer, das würde sich nicht mehr lohnen. Nur die Märkte brächten noch einigermaßen was.

Aber früher, da habe doch keiner umfallen können auf dem Dorfplatz, dicht an dicht seien wir gestanden, wenn sonntags der Driller gefahren sei.

Früher, sagten die Trillermänner, nickten mit den Köpfen, vorbei, vorbei. Seit die Leute die Kühe abgeschafften haben, sei nichts mehr drin.

Merkwürdig, ich hätte genau das Gegenteil angenommen.

Hätten viele, aber früher sei der Driller die einzige Abwechslung gewesen und heute, wo alle mit Autos und Motorrad durch die Gegend kutschten…

Schade

Ja, Schade, schön seis gewesen, denn hier (auf dem großen Rummel in Katzenburg d. V) kämen sie sich vor, wie zwei Italienerhühner, die jahrelang lustig auf dem Mist gekratzt hätten und jetzt in eine Legebatterie gesperrt worden seien“

Der Schneesturm einst: Du musst, Du musst durch

Die Winter waren einst in höheren Lagen des alten Dillkreises streng, dies vor dem Klimawandel. Breitscheid z. B. war dann nahezu abgeschnitten vom ‚Niederland‘, so nannte der damalige Breitscheider Dichter Fritz Philippi die untere Region an der Dill. Er war dort von 1898 bis 1905 Pfarrer. Der Schnee lag hoch, meist weit über einen halben Meter. Gefürchtet war der ‚Woost‘. So hieß der Schneesturm, der vom Höllkopf her fürchterlich wüten konnte. Um die Häuser zu schützen, waren die Dächer auf der Westseite fast bis auf den Erdboden herunter gestreckt. So heißt denn auch ein Werk von Philippi: „Unter den langen Dächern“. Es kam vor, dass Menschen sich im Schneesturm verirrten und erst im Frühjahr gefunden wurden. Wenn Dorfbewohner beim Eintritt der Dunkelheit noch nicht zu Hause waren, läutete man die Glocken, um ihnen eine Orientierung zu geben. Die Bauern konnten in dieser Zeit Ruhe finden, die wir heute nicht mehr kennen. Es wurde getöpfert (Häfnerei), und es wurden z. B. Körbe geflochten. Es wurde unter den langen Dächern erzählt.

Für die anderen Jahreszeiten gilt, dass die Wachstumsperiode im oberen Westerwald gut einen Monat kürzer war, als im ‚Niederland‘ und Philippi hatte die Sache so ausgedrückt: Die Pflaumen im Westerwald brauchen zur Reifung zwei Jahre. In Offdilln, wo Roderich Feldes aufwuchs, hatte der Winter wohl nicht ganz die Strenge, wie im hohen Westerwald. Auch hier waren Dächer der Häuser Richtung Westen im ‚Niedergang‘.

Sowohl bei Philippi als bei Feldes finden wir eindringliche Schilderungen der Winterzeit, wie sie einmal Teil der menschlichen Erfahrung war: Wir zitieren hierzu eine Szene aus „Lilar“. Feldes beschreibt, wie die Hauptfigur, der hier noch kleine Alexander, während der Schulpause heimläuft. Er wurde von einem Klassenkameraden heftig angegriffen, weil die Lehrerin ihn vorlesen ließ, was die andern noch nicht konnten und er hat sich scharf gewehrt und sich dann allein auf den Weg gemacht ins ferne Forsthaus, sein Elternhaus. Er gerät dabei in einen Schneesturm.

Außer dem Wind kein Geräusch. Auf den Fenstern sind Eisblumen gewachsen. Hinter dem Dorf ein weißes Meer mit Bauminseln.

Schnee schießt mir entgegen, sticht in die Augen. Ich muß unter mich sehen, mich gegen den Wind stemmen. Der Weg ist unter den Schneewehen versunken. Ich sinke ein, spüre mein Herz im Hals schlagen, die Knie werden weich und knicken ein. Ich muß immer öfter stehenbleiben. Ich krieche durch die Schneewehen. Die Hosenbeine und Ärmel sind steif gefroren. Ich sehe die Obstbaumallee, kann mich an die Stämme lehnen, im Windschatten ausruhen. Durch durch durch, du mußt durch, egal wie. Und ich achte nicht mehr auf die Knie, den eisigen Schneestaub, der mir in die Ärmel fährt, nicht auf das Versinken, nicht auf den Sturm. Ich torkele über die Wehen, sehe das Brückengeländer, komm auf den Forsthausweg. Die Felsen halten den Wind auf. Ich sehe den Schnee nur noch wirbeln, spür ihn aber nicht mehr. Ich werde überall durchkommen. Ich habe mich lange genug verstellt und freundlich getan, und sie hassen mich dafür, sollen sie doch, ich will ja nur durch. Und zu Mama sag ich: „Och das, das ist nicht schlimm, wir haben nur ein bißchen gerauft.“

Medien schieben sich zwischen die Menschen

Der Roman „Lilar“ von Roderich Feldes ist kein nostalgischer Dorfroman, auch wenn er eindringlich Erinnerungen an das alte Dorf beschwört, von denen wir hier Auszüge zitieren. Der Roman erzählt von einer Enttäuschung. Alexander, die Hauptfigur flieht ja aus der Stadt Frankfurt und zieht wieder in seine Heimatregion, um wieder im Dorf zu leben. Es ist der Versuch einer Heimkehr. Er findet das Dorf radikal verändert vor. Es geht in dieser Folge um das, was den Zusammenhalt der Menschen bewirkt. Wenn im alten Dorf Menschen sich auf der Straße begegneten, riefen sich kurze Bemerkungen zu oder sie sprachen miteinander über das, was im Dorf aktuell war, oder was sie selbst betraf. Sie sprachen Dialekt. Wenn Leute aus demselben Dorf in der Stadt sich sahen, gingen sie unweigerlich aufeinander zu und erzählten sich, was sie vorhaben.

Der Roman „Lilar“ von Roderich Feldes ist kein nostalgischer Dorfroman, auch wenn er eindringlich Erinnerungen an das alte Dorf beschwört, von denen wir hier Auszüge zitieren. Der Roman erzählt von einer Enttäuschung. Alexander, die Hauptfigur flieht ja aus der Stadt Frankfurt und zieht wieder in seine Heimatregion, um wieder im Dorf zu leben. Es ist der Versuch einer Heimkehr. Er findet das Dorf radikal verändert vor. Es geht in dieser Folge um das, was den Zusammenhalt der Menschen bewirkt. Wenn im alten Dorf Menschen sich auf der Straße begegneten, riefen sich kurze Bemerkungen zu oder sie sprachen miteinander über das, was im Dorf aktuell war, oder was sie selbst betraf. Sie sprachen Dialekt. Wenn Leute aus demselben Dorf in der Stadt sich sahen, gingen sie unweigerlich aufeinander zu und erzählten sich, was sie vorhaben.

Das Wirtshaus war ein entscheidender Treffpunkt, an dem man sich begegnete, sich erzählte, sich kannte, sich stritt. Das Dorf und seine Geschichte bleiben nur lebendig, wenn es solche Orte gibt. Das Sterben der Gaststätten ist für das Gemeinwesen fatal. Feldes selbst hatte in den Zeiten, in denen er noch arbeiten konnte, keinen Fernseher.

Das Fernsehen hat seit Mitte der sechziger Jahre die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt spricht man mehr über die „taufrischen Medienereignisse, die unentwegt und unausweichbar konsumiert werden. Die Bundesliga, Lady Di, Die Peter Alexander-Show werden diskutiert. Immer häufiger spricht man über etwas, immer seltener miteinander. Auch in Eiershausen schieben sich die Medien zwischen die Ereignisse und die Menschen, nehmen ihnen die unmittelbare Erfahrungsmöglichkeit. Man geht auf Distanz.“, schreibt Feldes 1980 in seinem Aufsatz über Eiershausen. Ohne es zu merken, entfernt man sich dabei vom Dialekt. Das Dorf und seine Menschen, die unmittelbare Umgebung, verlieren an Gewicht. Wir zitieren hier eine Erfahrung der Hauptfigur des Romans „Lilar“, des Rundfunkredakteurs Alexander, der in das Dorf Moosberg gezogen ist, ganz in die Nähe seines Heimatdorfes Birkenroth und der hier das alte Dorf zu finden hoffte. Ihn schmerzt, was da verschwunden ist, der Zusammenhalt, die Natürlichkeit. Wird das Dorf zu einem Ort, wo man nur noch schläft?

„Im ersten Moosberger Juni: Glühwürmchen saßen im Gras oder schwebten durch die Äste im Garten. Aus den offenen Fenstern der Moosbergklause kamen Stimmen und dumpfe Schläge. Samstagabend. Der Würfelclub tagte. Ich stand am Fenster, sah in den anderen Fenstern das graue Licht der Fernsehgeräte zucken, in gleicher Weise zucken in über zwanzig offenstehenden Fenstern und hörte gleichzeitig aus über zwanzig Zimmern Familien lachen. Und ich stand da, sah den grauen Lichtern zu und fühlte mich schlecht, als hätte man mich ertappt, bei etwas Staatsfeindlichem ertappt, und ich versuchte, eh sie mich an den Pranger stellen konnten, Selbstkritik zu üben: Was will ich hier? Mitlachen? Das hätt ich in Frankfurt auch gekonnt. Will ich nur die Ruhe, die Luft, die Überschaubarkeit wie die Fremden? Ich sitze hier zufällig, könnte überall sitzen und Reportagen ausarbeiten. …Ich bin von den Metropolen geprägt, hab mir dort die Techniken erworben, die mich jetzt ernähren, …Ich bin… mit der ängstlichen und irrealen Sehnsucht, den dort genutzten Technologien entkommen zu können. Und wie um zu büßen stand ich lange da, unbeweglich, ließ die Nachtfalter sich in meinem Haar verfangen, ließ sie über meine Schläfen Augen Wangen flattern und hörte sie gegen die Fensterscheibe stoßen.

In der ersten Zeit, als ich den Schmerz zu spüren begann, der mich jedesmal durchschnitt, wenn in meiner Umgebung wieder ein Stück Leben abbröckelte und unter Beton verschwand, glaubte ich noch, es läge an privaten Geschehnissen, an seelischen Strapazen, die mich überempfindlich hätten werden lassen.

Ich redete mir ein: das geht vorüber, wart noch ein bißchen bis es ruhig wird in dir, dann wirst du sehn, es ist wie in Birkenroth. Schon immer wurde gebaut und die Landschaft verändert durch Straßen Eisenbahnlinien und Häuser, heute wird das überbewertet, und deshalb der Schmerz.

Aber der Schmerz blieb. Auch Monate danach. Die Unterschiede zu Frankfurt und Umgebung gab es noch: Es war stiller in den Nächten, und ich kannte die Leute um mich her. Es gab keine Staus und manchmal setzten sich viele zusammen, Nachbarn, junge Leute, und hatten Zeit, nicht aus Langeweile, sondern aus Spaß. Moosberg hatte sich in eine weitab liegende Schlafstadt verwandelt.“

Die Arbeit war für die Dorfkinder kein Spiel

Wir kommen wieder zurück auf die Kindheit unseres Helden. Es misslingt dem Försterjungen Alexander, -sein Elternhaus liegt ja außerhalb des Dorfes, Vorbild ist das Forsthaus Offdilln- mit Dorfjungen Kontakt aufzunehmen. Nach der ersten unglücklichen Begegnung auf dem Weg zum Driller will er vehement den Umkreis des Forsthauses nicht verlassen. Dies ändert sich aber durch ein Erlebnis. Bei einem Hochzeitfest im Dorf, zu dem seine Eltern ihn mitnehmen, lernt er beim Spiel am Rande des Festes Christopher kennen. Er erzählt:

Ich gehe rein zu Vater und Mama. Vater greift mir ins Haar, lacht und läßt mich einen Schluck Wein trinken. Mama geht mit mir zum Auto, wickelt mich in eine Decke, bettet mich auf den Rücksitz und fragt: »Wars schön?« »Ja.« »Hast du schön gespielt?« »Ja.« »Siehst du, du kleiner Dummer, hättest doch damals nicht heimlaufen brauchen, es frisst dich doch keiner im Dorf.«

Christophers Eltern betreiben noch Landwirtschaft und er hat darum wesentlich weniger Zeit zum Spielen. Vor allem bei der Ernte muss er helfen, wie einst alle Bauernkinder. Als er Alexanders Freund wird, sucht er nach ihm sogar mit dem Fernglas. Er richtet es nicht mehr nur auf irgendwelche Dinge in der Ferne, sondern er sucht auf den hohen Erntewagen, die über den steinigen Feldweg schaukeln, seinen Freund Christopher wieder zu erkennen. Die Arbeit war Spiel für den Försterjungen. Nicht für seinen Freund. Nicht oft erzählen Erwachsene, dass diese Art Kinderarbeit sie sehr belastet hat. In ‚Lilar‘ heißt es dagegen:

„Wenn ich jetzt über die Wiese ging, durch die Nusshecke kletterte und einen Gewannweg hochstieg, wollte ich Christopher treffen. Christopher zwischen Säcken, Tonkrügen, Sensenscheiden, Christopher beim Winden der Bünde für die Kornhausten, Christopher beim Mittagsläuten auf dem Wagen mit einem Schmalzbrot in der Hand, Christopher im Regen unter dem Wagen mit den jüngeren Geschwistern beim Schnureinfädeln in die Kartoffelsäcke. Manchmal, wenn ich Christopher entdeckt hatte, half ich ihm, das Heu auf den hohen Leiterwagen zusammen zu stampfen, durfte dann aus dem blaugrauen Tonkrug Wasser trinken und bekam ein Schmalzbrot. Die Arbeit war ein Spiel für mich. Und erst nach Jahren hab ich begriffen, dass sie für Christopher etwas anderes war.

Wenn er Lust hatte, über die Felsen bis zu den flechtenbärtigen Fichten zu steigen und von dort in den düsteren verhexten Buchenwald zu sehen, wenn er traurig war und dann gern das Lied vom blutigen Edelweiß gehört hätte, geschah nichts, spielte das keine Rolle, waren das Träumereien, die abends zwischen Dämmerschein und Nachtgebet aufkommen durften, aber im Tageslicht nichts zu suchen hatten und denen natürlich auch nicht nachgegeben wurde der Arbeit wegen, die für die Familien im Dorf eine Art Sisyphusstein war.

Denn nur während der großen Aktionen: der Heu- und Grummetmahd, der Korn- und Kartoffelernte, nahmen die Männer Urlaub »auf der Hütte« und standen schon im Morgengrauen auf den Wiesen oder Feldern. Das Häufeln Wenden Lesen, das Sammeln Füttern Legen war Frauen- und Kindersache. Aber trotz der unaufhörlichen, sich immer wiederholenden Bewegungen gab es keinen Fortschritt, der andere Bewegungen oder gar Pausen ermöglicht hätte. Jedes Nachlassen hätte ein Absinken in eine ungesicherte Zukunft bedeutet.

Deshalb konnte Christopher nicht wie ich vom Wagen steigen und »Tschüss« sagen »bis morgen«, konnte nicht mit mir gehen und den Waldarbeitern zusehen, das Brechen der Äste hören, das Sausen und Dröhnen, wenn die Bäume auf die Erde stürzten, konnte nicht Monikas Lieder hören, die sie mir beim Bügeln vorsang, konnte nicht das schwarze Wasser im Moos sehen hoch oben in den Brüchen, wo die Sauen ihre Suhlen hatten. Er musste Bünde flechten und das Heu stampfen. Es war Ernst für ihn und kein Spiel. Nur wenn der Triller kam, durfte er tagsüber so tun als ob, als ob er bis in den Himmel fliegen könnte, rund um die Welt über wilde Meere, gefährliche Wälder mit giftigem Viehzeug. Und deshalb war der Triller das Schönste im Jahr.

„Wej de Bittschöner koome“ – Szenen aus dem Roman „Lilar“

Nach dem Krieg 1945/46 kamen viele Sudetendeutsche in den Dillkreis. Sie waren aus ihrer Heimat im ehemaligen Sudetenland, heute Tschechien, nicht geflüchtet, wie man es oft falsch ausdrückt, sondern sie waren vertrieben worden. Sie sprachen anders, melodischer und sie waren katholisch. Mancherorts im Westerwald wurde die bis dahin unbekannte Fronleichnamsprozession als ein Aufmarsch von Heiden empfunden. Sie brachten nur ein paar Säcke mit und mussten in beengte Wohnverhältnisse einquartiert werden.

Nach dem Krieg 1945/46 kamen viele Sudetendeutsche in den Dillkreis. Sie waren aus ihrer Heimat im ehemaligen Sudetenland, heute Tschechien, nicht geflüchtet, wie man es oft falsch ausdrückt, sondern sie waren vertrieben worden. Sie sprachen anders, melodischer und sie waren katholisch. Mancherorts im Westerwald wurde die bis dahin unbekannte Fronleichnamsprozession als ein Aufmarsch von Heiden empfunden. Sie brachten nur ein paar Säcke mit und mussten in beengte Wohnverhältnisse einquartiert werden.  Die Dorfhäuser hier waren kleiner, einfacher, als ihre Höfe, aus denen sie vertrieben worden waren. Nicht selten bewohnte eine einquartierte Großfamilie ein einziges Zimmer. Sie waren nicht willkommen. Es gab natürlich Ausnahmen. Später wurden am Rand mancher Dörfer Baracken gebaut, so in Breitscheid. In den fünfziger Jahren entstanden dann die Siedlungshäuser. Ihrer Freundlichkeit wegen nannte man sie die ‚Bittschöner‘; sie sagten in ihrer höflichen Art sehr oft ‚Bitteschön‘; es gab über sie das Wort ‚Sudetengauner‘, anderswo hießen sie schon mal Kartoffelkäfer, die ja als Schädling gelten. Diese Notzeit war für sie ein schmerzhafter Prozess des Ankommens im alten Dillkreis. Das darf nicht vergessen werden.

Die Dorfhäuser hier waren kleiner, einfacher, als ihre Höfe, aus denen sie vertrieben worden waren. Nicht selten bewohnte eine einquartierte Großfamilie ein einziges Zimmer. Sie waren nicht willkommen. Es gab natürlich Ausnahmen. Später wurden am Rand mancher Dörfer Baracken gebaut, so in Breitscheid. In den fünfziger Jahren entstanden dann die Siedlungshäuser. Ihrer Freundlichkeit wegen nannte man sie die ‚Bittschöner‘; sie sagten in ihrer höflichen Art sehr oft ‚Bitteschön‘; es gab über sie das Wort ‚Sudetengauner‘, anderswo hießen sie schon mal Kartoffelkäfer, die ja als Schädling gelten. Diese Notzeit war für sie ein schmerzhafter Prozess des Ankommens im alten Dillkreis. Das darf nicht vergessen werden.

Für einen kleineren Teil ihres verlorenen Besitzes erhielten sie später eine finanzielle Unterstützung, den sogenannten ‚Lastenausgleich‘. Von Eberhard Betz stammt das schöne Gedicht „Wej de Bittschöner koome“, das schildert, wie sich langsam die Achtung vor den Vertriebenen bildete. Ihre Tüchtigkeit und Freundlichkeit tat viel dazu. Nur noch die Alten wissen davon.

Roderich Feldes schildert im Roman „Lilar“ eine dramatische Szene, die in den fünfziger Jahren am Rosenmontag im Wirtshaus spielt: Der beschwingte Sudetendeutsche Sedlacec lässt sich von einem Schreihals provozieren. Der „Lastenausgleich“ wird als Beleidigung hochgespielt. Die Gäste schauen gerade im Fernsehen den Rosenmontagsumzug. Fernseher gab es damals fast nur in Gasthäusern. Unser junge Held Alexander, wird von seinem ehemaligen Schulkameraden Georg in den Gastraum gerufen und so wird er Zeuge dieser Szene.

Sedlacec und Hanswahnersch

Georg steht in der Tür und ruft uns zu: „Der Hanswahnersch Gustav is widder schwer in Fahrd unn der Sedlacek is dambich. Der Jürgen unn der Wilfried sinn auch da.“

Im Gastraum ist es fast dunkel. Die Vorhänge sind zugezogen. Wir setzen uns auf einen Tisch, der ohne Stühle an der Wand steht. Auch die anderen Tische stehen verlassen, ohne Funktion, stehen in einem kleinen Meer von Stühlen, auf denen Männer sitzen mit Biergläsern in den Händen, die nur selten etwas sagen und dann auch nur meist „Walter“.

Walter, Georgs Vater, schwimmt durch das Stuhlmeer auf diese Anrufe zu und nimmt die Gläser aus den nach hinten hochgereckten Händen und bringt sie gefüllt zurück. Ich kenne die Männer: Maurer und Waldarbeiter, die zur Zeit stempeln oder „Schlecht-Wetter“ machen, Hüttenarbeiter, die Spätschicht haben, Rentner, die froh sind, dass heute schon vor Mittag im Gasthaus was los ist. Die Männer schauen alle in die gleiche Richtung, schauen leicht nach oben in die Ecke, in der auf einem Bord ein Fernsehgerät steht. Der Fernsehansager sagt weniger offiziell und lockerer als an gewöhnlichen Tagen: „Und jetzt ist wieder Köln an der Reihe.“ Auf dem Bildschirm erscheint eine Straßenschlucht. Zwei Menschenmauern von den Hauswänden bis tief in die Straße stehen sich gegenüber. Die Kamera kommt näher, löst die Mauern auf in Reihen und Gruppen, in schunkelnde Ketten mit Ringelpullovern, Sackhosen, Clownsnasen, Narrenkappen, riesigen umgehängten Schnullern, mit Bierflaschen und Flachmännern in Händen, die wie Taktstöcke den Schunkelbewegungen um Sekundenbruchteile….

Während ein Wagen mit dem Motto „friedliche Koexistenz“ ins Bild fährt, während sich auf dem Wagen Chruschtschow und Kennedy mit Boxhandschuhen kräftig in die Magengegend schlagen, singt Sedlacek auf seinem Stuhl:

„Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder.“ Er stößt das Glas im Takt ruckartig in die Luft, als wolle auch er einen Koexistierenden treffen und singt gegen die missbilligenden Blicke:

„Am dreißigsten Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang.“ „Falsch, völlig falsch!“ ruft mitten aus dem Meer der Hanswahnersch Gustav und singt: „Am dreißigsten Mai geht ein Flüchtlingstransport, se wolle ned mehr fort, se wolle ned mehr fort.“ Das Meer wellt und lacht.

Im Fernsehen: Ein Wagen mit tanzenden Mädchen in Dragoneruniformen, Wolken aus Haaren unter den Dreispitzen, mit fest-gerastetem Lächeln findet keine Beachtung mehr. Der Sedlacek steht auf, stützt sich auf der Stuhllehne ab und wendet sich dem Hanswahnersch Gustav zu, fährt das Bierglas gegen ihn aus, was zur Folge hat, dass auf Anton ein Bierstrahl zuschießt. Anton ruckt zur Seite. Der Strahl trifft den Hund des Jagdaufsehers, der erschrocken auffährt und bellt.

„Ruhe!“ ruft der Sedlacek, „Hasso, halt die Schnüss. Daß du überhaupt noch lebst, Hanswahner, das beweist doch nur, dass der Mensch auch ohne Gehirn auskommt, oder dass du einfach zu faul bist, um tot umzufallen.“ „Ganz im Gechesatz zu euch Flüchtlinge. Ihr fallt, wann ihr fallt, immer die Trepp eruff. Drüwwe habder de Kidd aus de Fensder gefresse unn hier margierd ihr de digge Wilhelm.“

„Seid froh, daß wir bis hierhergefallen sind, sonst hätten die Amerikaner in Birkenroth mit Waffengewalt den aufrechten Gang einführen müssen.“

„Ich will dr mal was sache, du dabbicher Sedlacek. Die größd Bomb, die im ganze Kriech gefalle is, die is drüben bei euch gefalle. Der Dregg is bis nach Birkenroth gespratzt.“ Das Männermeer tost, und der Sedlacek richtet sich auf, obwohl er schon aufgerichtet steht, und weil er merkt, daß er schon aufgerichtet steht, stürzt er auf den Hanswahnersch Gustav los und schreit: „Schubiak, dreckiger, der du bist!“ Er stürzt über Antons Knie, fällt auf den Hund, der sich sofort in der dick wattierten Schulter verbeißt und den Sedlacek zaust und schüttelt. Vier Männer packen den Sedlacek an den Armen und den Beinen. Der Hund hat die Jacke von der Schulter bis zum Kragen aufgerissen. Die Watteeinlage hängt aus dem Riß heraus wie eine stark belegte Zunge. Der Jagdaufseher schreit: „Hasso! Platz!“ Hasso mit gesträubten Nackenhaaren knurrt, setzt sich zwischen die Knie seines Herrchens. Der Sedlacek schwebt zwischen den vier Männern durch die Stuhlreihen, zappelt und stimmt ein neues Lied an:

»Wo lahme Ochsen krumme Furchen ziehn/wo selbst Zigeuner mit Galopp durchfliehn/wo Knecht und Magd aus einer Schüssel fressen/da ist das Land der scheelen Hessen!«

„In Katzeburg is neulich e Brügg gegrachd, Sedlacek, unn weißde auch warum?“ fragt der Hanswahnersch Gustav eigentlich gar nicht und gibt gleich selbst die Antwort: „Da is en Flüchtling mim Lasdeausgleich drüwwer.“ Das Meer rauscht. Die vier Männer tragen den Sedlacek raus, kommen wieder rein und lachen. Walter füllt die Gläser. Die Männer lachen noch vereinzelt, beginnen sich für einen riesigen Hintern in einer Lederhose zu interessieren, die das Türchen hinten hat und gerade ins Bild kommt.

Der Hund grunzt und legt sich unter den Stuhl des Jagdaufsehers. Wir rutschen vom Tisch und gehen raus. Der Sedlacek schwankt auf der Straße, hat einen schneeigen Rücken, singt laut und untermalt seinen Gesang mit wilden Gesten: „Dahin, dahin will ich nicht flüchten. Da geh ich lieber stiften.“

“Hej pack dr mo u de A…”

Roderich Feldes selbst war nicht nur Schriftführer im Vorstand des Eiershäuser Fußballvereins; er spielte auch bei den Alten Herren mit. In jener Zeit der fünfziger und sechziger Jahre, von denen er erzählt, war es kaum möglich, dass ein junger Mann in einem Verein außerhalb seines Dorfes spielte. Undenkbar war es auch, dass er Geld für das Spielen bekam oder verlangte. Man spielte für die Ehre des Dorfes.

Man kannte die Spieler des Vereins von klein auf und verfolgte mit Leidenschaft das Spiel. Der Lohn für die Spieler kam nach dem Spiel in den überfüllten Gaststätten am Tresen und an den Tischen, wo es laut zuging mit Besserwiserei: warum hast du den Ball nicht abgegeben; wo aber auch gelobt, wo Bier spendiert, wo gesungen wurde.

Davon ist viel verloren gegangen. Der einzigartige Spieler Uwe Seeler ließ sich von seinem Verein HSV auch für ein lukratives Angebot nicht abwerben: ‚Man kann ein Steak nicht zweimal essen.‘ So ein Kommentar von ihm.

Der Einzelne ist prominent

Feldes schrieb 1990 in seinem Aufsatz ‚High-matt‘: „Die jungen Leute wollen nicht ihre Knochen hinhalten für den Namen des Dorfes, das sie als Person verschlingt. Lauf- und Reitervereine, Golf- und Tennisclubs sind entstanden, die auch den Einzelnen auf das Siegerpodest treten lassen und VlPs in ihren Marmorhütten parat halten, die den Namen des Dorfes auslöschen, der über dem Eingang steht. Ein Fußballspieler wird an seiner Ablösesumme gemessen, und man muss aufpassen, ihn seiner jeweiligen Mannschaft zuordnen zu können. Ein Tennisspieler wird in der Kreiszeitung als Kreismeister vorgestellt und klein unter seinem Bild, seinem Namen, steht der Verein, dem er angehört. Der Individualsport hat die Mannschaften, das kollektive Einer-für-alle, Alle-für-einen abgelöst. …Nicht das Dorf, sondern der Einzelne siegt. Die Vereine vereinen nicht mehr… Seit einigen Jahren fehlen die Jugendlichen. Die Tradition wird tönern wie die Stimmen, die sie preisen. ..Der Zusammenlegung der Dörfer zu Großgemeinden scheint die der Vereine zu folgen, will man mit befriedigender Besetzung auftreten können. Restbestände einer Lebensform, die vorüber ist.

Fußballspiel zwischen zwei Dörfern (aus dem Roman Lilar)

Die Mannschaften laufen ein. Die Zuschauer klatschen rhythmisch. Am Mittelkreis stehen sie sich gegenüber die Blauhemden aus Birkenroth und die roten Teufel aus Dauzhausen. Außer der Fußballkleidung tragen die meisten Spieler noch elastische Binden um die Knie und Oberschenkel, die tief ins Fleisch schneiden. Karl Heinz hält seine nach hinten gekämmten Haare mit einem Gummiring in Form, der vom Kinn an den Ohren vorbei eine Querrinne in die Frisur drückt.

Der Schiedsrichter wirft eine Münze hoch. Sie rufen: hurra! Sie laufen sich warm, treten den Ball. Der Tormann macht Probesprünge. Der gegnerische Anhang stellt sich hinter das gegnerische Tor und kommentiert nur leise das Spiel, während die an den Seitenlinien dichtgedrängten Anhänger des Birkenrother SC jeden Schuß aufs Tor mit langgezogenen Lauten untermalen, so dass ich auch mit geschlossenen Augen wahrnehmen kann, ob der Ball dicht am gegnerischen Tor vorbeigeschossen oder vom Torwart gehalten wird. Fouls gegen die heimischen Spieler werden mit Pfiffen und scharfen Zurufen geahndet. Fouls gegen die Gegner mit Fußballweisheiten kommentiert: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Bei Freistößen treten auch die auf Stöcke gestützten Veteranen unsichtbare Bälle an der Mauer vorbei ins Tordreieck.

Zwei Männer mit einem Zigarrenkistchen umkreisen den Platz, bleiben vor jedem stehen und kassieren. Ich brauche keinen Eintritt zu bezahlen, muß dafür mit den anderen, die noch nicht »auf die Hütte« gehen, die weit ins Aus geflogenen Bälle zurückholen.

Die Pfiffe nehmen zu. Es steht unentschieden. Die Gäste wittern ihre Chance, was daran zu erkennen ist, dass sie sich gänzlich anders verhalten, als es sich nach Meinung der Zuschauer für Gäste gehört. Ein Verteidiger aus Dauzhausen tritt dem Birkenrother Stürmer Karl Heinz vors Schienbein. Der hält mitten in seiner Aktion inne, lässt den Ball vorbeilaufen und schreit, während er sich mit der flachen Hand mehrmals vor die Stirn schlägt: „Hej pack dr mo u de Arsch!“

Der gegnerische Anhang ist empört, weil der Schiedsrichter diese markigen Worte ungeahndet lässt. Die heimischen Zuschauer drehen ihre Köpfe zur Gästekolonie und lassen nach einigen Momenten der Stille, in der das verbissene Ringen auf dem Platz, das Knallen Knirschen Knacken Laufen Fallen seine Wirklichkeit verliert: ein mechanisches Geschehen in einem Metaraum, Wortkaskaden auf sie einstürzen, in denen von ausgekugelten heißen und fehlenden linken Ohren die Rede ist.

Die Gästekolonie rückt dichter zusammen.

In beiden Gruppen beginnt der Hass alle anderen Gefühle zu überdecken und treibt sie aufeinander zu. Jedes aufflammende Streichholz kann jetzt die alle Dämme zerreißende Detonation auslösen. Die durch sie freigesetzte Energie verhält sich umgekehrt proportional zur gewöhnlichen Entfernung zwischen Birkenroth und dem Ort der Gäste. Je näher die Dörfer der Fußballgegner zusammenliegen, desto mehr steht auf dem Spiel, desto entschiedener geht es um einen generellen Überlegenheitsbeweis, der eher zufällig durch ein Spiel auf zwei Tore ausgetragen wird. Dauzhausen liegt zwölf Kilometer von Birkenroth entfernt, zu weit, um die Birkenrother auf die umliegenden Viehweiden zu treiben, mit ausgerissenen Zaunpfählen zurückzukommen und mit diesen Stempeln die generelle Birkenrother Überlegenheit nachhaltig auf den Köpfen der Dauzhausener zu besiegeln.

So bleibt es bei Drohgebärden, und auch die verlieren bald an Intensität, lösen sich auf, weichen einer Spielstimmung, die das Geschehen auf dem Platz von allen Mythen und Symbolen befreit.

Einer kommentiert einen Gewaltschuss, der weit in die Viehweiden hineinfliegt und zwei Kühe erschreckt mit den Hinterbeinen ausschlagen lässt, mit dem Ausruf: »Ein bildschönes Aus!«

Die beiden Blöcke lösen sich in Einzelgruppen auf, und aufflammende Streichhölzer können höchstens noch Zigaretten in Brand setzen.

Vom Quotschehoinkrühren, schlaflosen Nächten und Singstunden

In einer Szene des Roman „Lilar“ erzählt Feldes von der Jugendzeit seiner Hauptfigur Alexander in den frühen sechziger Jahren. Von der Zeit des Übergangs. Wie befreunden sich Mädchen und Jungens? Die Eltern dieser Jugend sind sich noch beim ‚Quotschehoinkkoche‘ (Pflaumenmuskochen) näher gekommen. Im Waschkessel wurden entkernte Zwetschken zum Brei gekocht und gerührt. Die jungen Leute waren zu gern für diese Arbeit zuständig. Eine zum Glück langwierige Sache, das Rühren. Warm war es in der Waschküche und es roch angenehm süß. Da kamen sie dann zusammen. Mehr als eine halbe Nacht lang waren sie mit dem Rühren zugange. Hier war Tuchfühlung möglich. Das Hoinkkochen ging dann von Haus zu Haus und die Jungen wanderten mit. Es wurden schlaflose Nächte. Für die Generation davor, die Großeltern, waren es auch die Spinnstuben, wo sich die jungen Leute trafen. Der Obrigkeit im alten Nassau ging das lustige Treiben in diesen Stuben zu weit und sie wurden zeitweise verboten. In Dillenburg gab es bis Mitte der sechziger Jahre im Hotel Thier den Tanztee bei der mütterlichen Frau Rein. Jeden Sonntag ab drei Uhr. Die Kapelle Hoffmann spielte im großen Saal. Um sechs Uhr gings kurz zum Abendessen nach Hause und dann kam man wieder.

In einer Szene des Roman „Lilar“ erzählt Feldes von der Jugendzeit seiner Hauptfigur Alexander in den frühen sechziger Jahren. Von der Zeit des Übergangs. Wie befreunden sich Mädchen und Jungens? Die Eltern dieser Jugend sind sich noch beim ‚Quotschehoinkkoche‘ (Pflaumenmuskochen) näher gekommen. Im Waschkessel wurden entkernte Zwetschken zum Brei gekocht und gerührt. Die jungen Leute waren zu gern für diese Arbeit zuständig. Eine zum Glück langwierige Sache, das Rühren. Warm war es in der Waschküche und es roch angenehm süß. Da kamen sie dann zusammen. Mehr als eine halbe Nacht lang waren sie mit dem Rühren zugange. Hier war Tuchfühlung möglich. Das Hoinkkochen ging dann von Haus zu Haus und die Jungen wanderten mit. Es wurden schlaflose Nächte. Für die Generation davor, die Großeltern, waren es auch die Spinnstuben, wo sich die jungen Leute trafen. Der Obrigkeit im alten Nassau ging das lustige Treiben in diesen Stuben zu weit und sie wurden zeitweise verboten. In Dillenburg gab es bis Mitte der sechziger Jahre im Hotel Thier den Tanztee bei der mütterlichen Frau Rein. Jeden Sonntag ab drei Uhr. Die Kapelle Hoffmann spielte im großen Saal. Um sechs Uhr gings kurz zum Abendessen nach Hause und dann kam man wieder.

Und heute. Ich habe schon in der Nacht recht junge Leute, Anhalter hinter Wetzlar oder vorm Einhaus, im Auto mit- genommen. Sie wirkten etwas verloren in dem, was sie erzählten. Zweifellos fehlen bei uns die Orte in der Nähe, wo die Jugend heimisch ist. Es wäre so wichtig.

Roderich Feldes nun erzählt vom Ende der fünfziger Jahre. Es gab noch heimatliche Rituale und eine stärkere Bindung an die Kirche. Mädchen spazierten in geordneter Gruppe bis zu Wendepunkten außerhalb des Dorfes, Jungens in etwas wilderer Gruppe hinterher. Von Diskotheken ist damals bei uns noch keine Rede. Feldes erzählt:

Die Konfirmation ist ein Fest in der Mitte der Wildnis, im Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsenendasein. Man darf in den Gaststätten noch kein Bier trinken und für Limonade fühlt man sich zu alt. Man weiß, daß es zwei Geschlechter gibt und spürt an den milden Sommerabenden einen Druck in sich, daß man auseinanderzuplatzen glaubt, hält sich aber lieber zu seinesgleichen aus Angst, nicht richtig akzeptiert zu werden. Deshalb bedeutet es auch weiter nichts, wenn man nach der Konfirmation noch einige Zeit sonntags in die Kirche geht. Fromm ist einer erst, wenn er das auch mit achtzehn noch tut…

Den Mädchen merkt man diese Zeit nicht an. Sie schwanken nicht – höchstens zwischen zwei Gefühlen – sie bereiten sich vor, sie besuchen die Singstunden und Gottesdienste und warten auf den einen, der sie zur Hausfrau macht…

Üblicherweise entscheidet sich ein Junge – von einigen Ausnahmen abgesehen, die dann den Mädchen ähneln, Kirche und Singstunde besuchen und Öffentlichkeit und Alkohol meiden – für das normale Männerleben: Er geht wochentags auf die Hütte, putzt samstags sein Quickly und hilft bei den Ernten, geht abends ins Gasthaus, wo er kurz vor zehn abends zahlt und in Richtung Vereinshaus geht, in dem der landeskirchliche Chor von acht bis zehn singt.

Nach der Singstunde dürfen die Mädchen bis zu einer Stunde für den Heimweg brauchen. Sie gehen eingehakt in Ketten langsam auf der Straße aus dem Dorf in die Nacht. Neben ihnen rauscht der Bach. Hinter ihnen sind die schnellen Schritte der jungen Männer zu hören, die sich, wenn sie nah genug sind, ihrem Tempo angleichen.

Sätze, die bei den Mädchen verlegenes Kichern oder energische Antworten auslösen, sind die einzige Verbindung zwischen den beiden Gruppen im Dunklen. Nur beim Umdrehen, das meistens vor einer Bank geschieht, lösen sich die Reihen auf, um sich nach einiger Zeit wieder wie zuvor zu formieren. Manchmal fällt nach einigen Schritten auf, daß ein Mädchen und ein junger Mann noch am Wendepunkt zurückgeblieben sind. Dann weiß man etwas Neues.

So kommt es, daß die Kirche das Leben regelt, auch das Leben derjenigen, die glauben, mit der Kirche weiter nichts zu tun zu haben. Weiter ist eben in Birkenroth näher als weit. Die Kirche ist aber nicht eine Kirche, sondern ein viergeteiltes Gesellschaftssystem mit streng geregelten Verbindungen untereinander.

Einige gehen nur in die Kirche.

Viele gehen in die Kirche und ins Vereinshaus.

Einige gehen nur ins Vereinshaus.

Einige gehen nur ins Gasthaus.

Wenige sind katholisch, aber die zählen nicht.

Wer nur in die Kirche geht, ist evangelisch.

Wer in die Kirche geht und ins Vereinshaus, ist evangelisch landeskirchlich orientiert.

Wer nur ins Vereinshaus geht, gehört einer freien Gemeinde an.

Wer nur ins Gasthaus geht, ist evangelisch und hat seine eigenen Ansichten über Gott.

Wer katholisch ist, ist erstens Flüchtling und darf sich zweitens nicht beschweren, daß sich alle vierzehn Tage die Kirchgänger über den Weihrauchgestank beschweren, aber das zählt weiter nicht.

Während die Kirche nur alle vierzehn Tage frühmorgens katholisch ist, ist das Vereinshaus zweimal in der Woche landeskirchlich, zweimal christlich, zweimal freievangelisch und einmal methodistisch.

Selbst an den Wendepunkten sonntagsabends draußen im Dunklen, wenn von Birkenroth nur ein heller Schein über dem Eichköppel zu sehen ist, gilt das viergeteilte System, und kein Gasthäusler wird mit einem Mädchen, das nur und stets ins Vereinshaus geht, zurückbleiben, das wäre etwas zu Neues.

Die ‚Birkenroter Haubergsband‘

Ein heimkehrender Sohn soll Kasse machen

In unserer heutigen Folge erzählen wir von dem Schlagersänger Bruno und seinem Heimatdorf. Zunächst aber von einer Musikband in Birkenroth, dem fiktiven Dorf in „Lilar“, wie sie sich in den sechziger Jahren in manchen Dörfern formierte. Die Beatles waren da Anreger. „Am fünften November stand im Katzenburger Anzeiger – Dillenburg heißt im Roman Katzenburg – unter einem Bild, das eine musizierende Gruppe zeigte, in halbfetter Schrift: „Die Birkenrother Haubergsband brachte Schwung in die Aula und lockerte das klassische Programm wohltuend und gekonnt auf. Auf eine schreckliche Katzenmusik, die vermitteln sollte: so hat es vor einem halben Jahr noch geklungen, wenigstens sagte das die kesse Moderatorin der Band, die kleine Petra, folgten »Marmor, Stein und Eisen bricht« und »The House of the Rising Sun«. Weil der Beifall nicht enden wollte, brachten sie als Zugabe noch Karl Valentins Ritterballade zu Gehör. Ja so wams – und da sind wir sicher – ja so wird das bestimmt eine Band, von der wir noch viel hören werden“.

Von dem Sänger der Band, dem Dorflehrersohn Bruno, hat man noch viel gehört. Er wurde ein Schlagerstar mit einem albernen Lied: „Ich stehe stumm im Wind, und vor mir liegt die Einsamkeit, wo alle Träume traurig sind“. Bruno kehrt in unserer Geschichte heim in sein Dorf Birkenroth, das gerade das Jubiläum seines Gesangvereins MGV feiert. Ein Manager seiner Plattenfirma und Reporter des Jugendmagazins „Bravo“ begleiten ihn und sie wollen den Besuch nutzen, um ihrem Star auch noch die Aura eines Heimatsohnes zu verleihen. Am Dorfeingang hängt das Transparent: „BIRKENROTH GRÜSST SEINEN PROMINENTEN SOHN BRUNO.“

»Schreibste dann dein Name auch auf meinen Ball?«

»Klar.«

»Und auf mein Gipsarm?«

»Klar.«

»Wieviel Platte haste dann schon verkauft?«

»Knapp fünfhunderttausend.«

»Dann biste ja bald Millionär.«

»So bald nun auch wieder nicht.«

»Wann singste dann widder im Fernsehn?«

»Am ersten Juli in der ZDF Hitparade.«

»Und was?«

»Mädchen, ist dir meine Ente zu klein.«

»Und wenn, dann saddeln mir die Hühner.«

Die Kinder lachen, reichen Plattenhüllen und Notizblöcke, und Bruno schreibt, streicht über Haare, beantwortet Fragen nach Lieblingssängern und Lieblingsgerichten und ob er Hunde mag. Er mag Hunde.

Der Bravoreporter neben mir trägt ein ähnliches Gerät, benutzt es aber nicht, schreibt Kürzel auf einen Block. Sein Kollege umkreist wie ein Hütehund die Kinderherde um Bruno und fotografiert. Brunos Produzent winkt den Frauen mit durchsichtigen Kopftüchern über den Lockenwicklern an den offenen Fenstern zu, als sei er Königin Elisabeth im offenen Wagen. Er trägt Jeans und eine ärmellose Nerzweste mit einer goldenen Uhrkette, an der kleine Amulette wippen: Hörnchen Feige Tigerkralle. Der Fotograf kommt wieder zur Gruppe, wechselt den Film, öffnet Taschen, wechselt Objektive, setzt Filter auf, ruckt an den vielen Lederriemchen, die in seinen Hals schneiden und an Behältern oder Apparaten enden. »So, abgehakt, Fans in der Kiste, Dorflinde samt Brunnen abgelichtet, jetzt braucht ich son paar Knaller, was Knackiges, was Idyllisches, aber nicht nur Kuhstallromantik. «

Sein Kollege zuckt mit den Schultern: »Da mußt du nicht mich ansehen, ich bin hier nicht der prominente Sohn.«

Die Kinder scheinen zufriedengestellt, Bruno kommt zu uns. Nur noch wenige stehen mit Fahrrädern und Kett-Cars und Bällen unter den Armen am Straßenrand und schauen zu uns hin. Der Produzent legt seinen nackten Arm um Brunos Schultern:

»Stark. Das gibt eine ganz starke life-story, das spür ich, der große Sohn aus dem kleinen Dorf, da kommst du mächtig aus dem Startloch, das ist promotion, die kleine Ente ist schon so gut wie vergoldet, da hat unser PR-Macker endlich mal richtig getickt. Fünfzig Jahre MGV rostige Stimme mit Stargast Bruno und Bravo war dabei, was Besseres könnt uns gar nicht passieren. Und nu mal die grauen Zellen aktiviert, den Jungs hier fehlt noch der letzte Pep, so was Originelles, was noch richtig anmacht.« »Tja.«

Bruno denkt nach. Der Produzent winkt wieder und zeigt seine Zähne. Die Reporter sehen gelangweilt aus.“

Feldes konfrontiert in unserer nächsten Folge Bruno und seine Werbeleute mit einer alten Dorfbewohnerin, mit der Frau Eisenkrämer, die sich nicht auf diese merkwürdigen Fremden einlassen will und trotzdem von ihnen skrupellos als Werbemotiv benutzt wird. Feldes macht in diesem Romankapitel einen Kulturbruch anschaulich: den Einfluss der modernen Medien in das Dorf hinein. Im alten Dorf haben die Menschen noch selbst gesungen. Die Jugend sang im Gesangverein, in dem sie Gemeinschaft fand und die Möglichkeit, bei Festen in andere Gemeinden zu kommen.

Feldes konfrontiert in unserer nächsten Folge Bruno und seine Werbeleute mit einer alten Dorfbewohnerin, mit der Frau Eisenkrämer, die sich nicht auf diese merkwürdigen Fremden einlassen will und trotzdem von ihnen skrupellos als Werbemotiv benutzt wird. Feldes macht in diesem Romankapitel einen Kulturbruch anschaulich: den Einfluss der modernen Medien in das Dorf hinein. Im alten Dorf haben die Menschen noch selbst gesungen. Die Jugend sang im Gesangverein, in dem sie Gemeinschaft fand und die Möglichkeit, bei Festen in andere Gemeinden zu kommen.

Die Werbeleute von Bruno und Frau Eisenkrämer

(Foto: Sammlung Feldes-Gesellschaft)

Zuletzt wurde in unserer Feldes-Serie von dem der Besuch des Lehrersohns Bruno erzählt, der im Dorf Birkenroth aufwuchs und als berühmter Schlagersänger sein Dorf besucht, als gerade das Jubiläum des Gesangvereins MGV gefeiert wird. Bruno streicht durch sein Dorf im Schlepptau seines Produzenten und von Reportern der Zeitschrift „Bravo“, die ihm ein heimatliches Image verpassen wollen. Sie fotografieren und notieren für eine Reportage. Feldes zeigt, wie das große Geschäft den Bruno verführt, wie er sich benutzen lässt und er auch die Frau Eisenkrämer, mit der er von Kindheit vertraut ist, als dekorative Staffage für seine Werbung missbraucht. Feldes beschreibt einen Verrat, der heute inflationär ist.

»Stark. Das gibt eine ganz starke life-story, das spür ich, der große Sohn aus dem kleinen Dorf, da kommst du mächtig aus dem Startloch, das ist promotion«

Die Reporter lachen wie in einem Werbefilm für leichte Zigaretten, und der Produzent nimmt Bruno wieder um die Schulter, und sie gehen langsam durchs Dorf auf das Lehrerhaus zu, laut und breit. Unten auf einem Hof steht Frau Eisenkrämer und hackt fingerstarke Äste klein im gleichen eckigen Rhythmus, in dem der Tod der Straßburger Münsteruhr die Stunde schlägt. So hat sie schon dagestanden mit ihrem weißen Kopftuch und dem dunkelblauen Kittel, der nur wenige Zentimeter ihrer schwarzen Wollstrümpfe und weichen Kamelhaarpantoffeln frei lässt, als ich noch in die Birkenrother Volksschule ging. So hat sie auch dagestanden auf dem Bild im Katzenburger Anzeiger vor zwei Jahren, ein Beil in der rechten, einen Ast in der linken Hand hinter dem Hauklotz, als sie hundert Jahre alt wurde. »Und alles ohne Brille« stand unter dem Foto. »Kennst du das Omachen da vorn?« fragt der Fotograf. »Klar, das ist die Linerts Oma. Ein echtes Original.« »Na Mensch, das ist doch der Knaller, wenn schon Kaff, dann aber auch richtig, die Orna ist doch Spitze, lebendiges neunzehntes Jahrhundert, genau das hat uns noch gefehlt, son Dinosaurier, nu aber ran.«

Bruno tänzelt auf sie zu in seinen schwarzen Samtjeans und seinem bis tief auf die Brust offenen bonbonfarbenen Schwalbenschwanz-Kragenhemd, hebt die Hand, während der Fotograf wieder zu kreiseln beginnt, Objektive wechselt, kniet, schießt, spannt. »Guten Tag Linerts Oma, immer noch fleißig?« Bruno steht verlegen da, wie ein Kind, das der Tante den fröhlichen Landmann vorspielen soll und sich geniert. Die Linerts Oma läßt ihr Beil sinken und sieht ihn erstaunt an.

»Jung, ech kenn dech jo gor ned.«

»Ei ich bin der Bruno Starke, da unten hab ich immer gewohnt«, und er zeigt auf das rote Backsteinhaus mit den grünen Fensterläden.

»Ach dem Lehrer sein Jung. Su su. Dech hed ech owwer nimmih erkannd. Ech maan, s war ierschd gesdern gewesd, dodd dau su e klaa Knaddelche worschd. Unn wodd mechsde itzt? Arwesde schu?« Bruno wendet sich leicht ab von Frau Eisenkrämer, die immer noch zu staunen scheint über all die bunten Gestalten, über ihre Gesten, über ihre absurde Geschäftigkeit, und übersetzt für den Reporter und seinen Produzenten, sie habe ihn erkannt und frage, was er jetzt mache. Er wendet sich ihr wieder zu.

»Ei ich wohne jetzt in Frankfurt und singe Schlager, so Lieder, die am Radio kommen.«

»Su su, singsde da aach uj Heimadlied: Zwöscher Hirningsteig unn Spitz?«

»Was ist das denn für ein Lied, das Heimatlied?« fragt der Produzent leise hinter Bruno. »Son Sentimentalschocker von nem alten Oberlehrer mit ner Art Sülchermelodie. «

»Aber das ist doch klar wie klärchen«, ruft der Produzent zu Frau Eisenkrämer hin, »das versteht sich doch von selbst, daß Bruno heute abend in der Dreschhalle auch das Heimatlied singt, ohne Pep und Drive, ganz wie früher.«

»Wodd schwedsd der klaane Digge do, der mid der Gladdse unn dem winsche Felljäggelche, maand der mech?« »Ja ja, und er sagt, heut abend sing ich das Heimatlied, und ihr müßd auch in die Dreschhalle kommen.«

»Naa naa, dofir sein ech ze aald, dodd naumurische Werg is naud fir mech.«

Der Fotograf packt ein, ist zufrieden, sein Kollege auch. »Bis dann um kurz vor acht«, sagt der Produzent und geht mit den beiden Reportern die Hauptstraße entlang auf einen schwarzen Mercedes sechshundert zu, um den Kinder und Jugendliche herumstehen und stumm zur Seite weichen vor den weiten Schritten und lauten Sätzen der bunten Männer.

Jubiläumsfest mit Stargast Schlagersänger Bruno

Besuch des zum Star gewordenen Schlagersängers Bruno in seinem Heimatdorf. Diese ‚Heimkehr‘ wird vom Produzenten und Medien, die überall im Dorf schwirren, hemmungslos für die Werbung aufgezeichnet. Der krönende Abschluss des Besuches ist Brunos Auftritt im Festzelt des Gesangvereins ‚MGV Harmonie Birkenroth‘, der gerade sein hundertjähriges Jubiläum feiert. Das Festzelt der Sänger ist proppenvoll.

In Birkenroth zeigt man sich stolz auf den Beitrag von Bruno, der der Vermarkung von Bruno dienen soll, dem Bestreben der Chorsänger und ihres Vereins völlig quer liegt, eigentlich. Sie merken es nicht. Bruno äußert sich vor seinem Auftritt überraschend abfällig gegenüber Alexander über ihr Dorf:

»Birkenroth ist ein Film, der immer wiederholt wird, alles erstarrt, wie tot. Dieselben Leute, dasselbe Gerede, dieselbe Enge seit Jahren… Das ist doch kein Leben, das ist der totale Frust. Hier hat noch keiner gemerkt, daß eine neue Zeit angebrochen ist. Herz und Seele haben sich in live und action verwandelt. Hier wird immer noch geschuftet, als sei Mallorca noch nicht entdeckt worden. …Mein Leben ist ein Abenteuer. Täglich treffen neue Nachrichten ein. Fans Groupies, lockere Feten, bis der Hahn kräht. Es gibt keine Grenzen, keine Tabus. Ich kann ganz ich selbst sein, brauch mich um nichts zu kümmern, Hotel Honorar Auftritt Abfahrt, alles ist festgelegt, seit Monaten. Manchmal komm ich mir vor wie in einem Traum, wie in der Geschichte von dem besoffenen Bauern, den sie in ein Fürstenbett gelegt haben und einen Tag lang Fürst mimen ließen, bis sie ihn total berüsselt wieder dahin gelegt haben, wo sie ihn aufgelesen hatten. Sicher, ich hab manchmal Angst, da wieder aufzuwachen, wo ich vor einer Ewigkeit eingeschlafen bin. Sicher, die Bravotypen machen die Story über mich, um jedem Teenie ins Gehirn zu schreiben: auch du kannst Bruno werden, du musst nur noch entdeckt werden“.

Soweit Stargast Bruno über sich selbst. Der Stargast dann im Festzelt

„Vor dem Ausgang, an den Wellblechwänden entlang bis zur Theke stehen die, die keinen Platz gefunden haben oder keinen finden wollen, um so schneller das nachschütten zu können, was hier in der stickigen Schwüle aus ihnen herausperlt… Die Kapelle, die zwischen den frischen Birkenbüschen sitzt, beginnt mit einem mageren Trompetenton und drei Akkorden auf einer elektrischen Gitarre, die sich nach zwei Takten schon zu einer Melodie zusammenfinden, zu Brunos Hit »Ich stehe stumm im Wind«. Bruno kommt von hinten auf die Bühne, breitet die Arme aus, als wolle er den Beifall und die Rufe wie einen großen Blumenstrauß entgegennehmen, geht auf das Mikrofon zu, über dem sich die Strahlen der Jupiterlampen kreuzen und beginnt zu singen und beugt sich nach »mit dir Katrin« der Dusche aus positiven Geräuschen entgegen, singt: Mädchen ist dir meine Ente zu klein, singt: Ich weiß jetzt was Sehnsucht heißt, singt: Let it be, verbeugt sich tief.

Der erste Vorsitzende kommt auf die Bühne, gibt Bruno die Hand, klopft ihm auf die Schulter, dreht das Mikrofon zu sich hin und sagt in den nachlassenden Beifall nach einigen Hustenstößen:

»Wir, der MGV Harmonie Birkenroth und auch meine Wenigkeit, wir schätzen uns unendlich glücklich, daß das, was wir kaum zu hoffen wagten, so ohne jede Komplikation eingetroffen ist. Nicht nur daß sich Bruno spontan bereit erklärt hat, hier beim Freundschaftssingen aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des MGV Harmonie Birkenroth einige seiner Hits vorzutragen, nein, er singt auch noch gänzlich ohne Gage.«

Und obwohl er das Wort »Gage« laut in die Halle ruft, wird es von den Leuten unten übertönt. Der Geräuschpegel sinkt. Der Vorsitzende hustet. In den Lautsprechern ist der scharfe Luftzug zu hören. »Die heute abend eingenommenen Gelder kommen also voll unserem Verein zugute. Aber als kleine Anerkennung haben wir in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, unserem Bruno die Ehrenmitgliedschaft anzutragen.«

Heimat „high-matt“?

Während der Vorsitzende eine goldblaue Nadel an Brunos rosarotschillernden Schwalbenschwanzkragen befestigt, blitzen Blitzlichter, und der Bravoreporter kreiselt durch den Beifall. Der Produzent von Brunos Platte unten vor der Bühne springt auf und streckt die Arme hoch, als habe sein Verein gerade ein Tor geschossen. Der Vorsitzende wendet sich um, und sein Gesicht spiegelt schon das freundlich Witzige des nächsten Satzes: »Und nicht nur dass Bruno live – wie es so schön auf Neudeutsch heißt – auf unserer bescheidenen Bühne steht, in einer der nächsten Bravonummern kann man auch nachlesen, wie es heute abend hier gewesen ist. Aber jetzt wieder Bühne frei für unseren Stargast Bruno.« Die Musik setzt ein, kämpft sich durch, durch die Geräusche und Bruno singt das Birkenrother Heimatlied. Die an der Theke halten ihre Gläser in den Händen, ohne zu trinken.

Die hinter der Theke stechen ein neues Faß an. Zwischen zwei Strophen zischt Kohlensäure.

Bei der Zeile »Sterwen mir, da rouen mir bei Ellern Kenn im Dool«, tupfen sich einige ältere Frauen die Augen, und der Moosberger Notenwart verteilt die Mappen für den Auftritt des MGV Liederkranz Moosberg.

Schifflein Schifflein auf den hohen Wellen/Die Dämmerung fällt/Wos Dörflein traut zu Ende geht/Vertrauert ist die Winterszeit/Ei Mädchen vom Lande, wie bist du so schön/Habet Dank, ihr Freunde mein.

Der erste Vorsitzende bedankt sich bei Bruno, bei allen teilnehmenden Vereinen für die vollendeten Liedvorträge und für das hohe Niveau und für die ihm überreichten Briefumschläge mit Inhalt und nochmal bei Bruno. Die Kapelle setzt mit einem Tusch ein, der in einem mageren Trompetenton mündet, und der Mann mit der Elektrogitarre greift drei Akkorde, setzt sich eine Perücke auf und singt: ‚Ich stehe stumm im Wind‘. Der Produzent lacht und trommelt mit den Fäusten auf dem Tisch, lässt die Biergläser hüpfen und wirft die Arme hoch, steuert auf die Theke zu, wühlt sich durch, verteilt mehrere Körbchen Bier an die jungen Männer, die da immer noch stehen in Doppelreihen und nach den Mädchen Ausschau halten, nach Ingrid und Karin und Doris und Gunda, und ich nach Brigitte.

Sie sitzen auf den Bänken an den langen Tischen Rücken an Rücken mit ihren Eltern. Die Mütter kreischen auf. Die Väter rufen kurze Sätze und trinken rasch, winken die Männer mit den Bierkörbchen zu sich her, ziehen die Jacken aus und lockern die Schlipse. Sie bewegen ihre Körper zur Musik, die Töchter, und nippen an ihren Limonaden und warten“. Soweit der Roman Lilar.

Brunos Karriere wird sich aber nur eine kurze Zeit halten. Sein Abstieg führt durch Turnhallen und Möbelhäuser. Sein Erfolgslied ‚Ich sehe stumm im Wind‘ ist ihm selbst bald unerträglich: „Und wenn man immer auf derselben Rille schrubbt, dann kann man sich auch gleich pensionieren lassen“. Sein Ende als Sänger ähnelt in manchem dem tragischen Schicksal des Schlagerbarden Rex Gildo und seinem bekannten Song ‘Fiesta Mexicana’, für den er am Ende seines tragischen Lebens Spott erntet.

Roderich Feldes erlebte das Desinteresse an Traditionsvereinen und schrieb 1990 über die Ursache in seinem Aufsatz „High-matt“: „ Gegenwart ist: Ein junger Mann wird angesprochen, der gerade mit Braus das Fußball-Lied gesungen hat, das weltmeisterliche: Tritt ein in den Gesangverein, bring Glück herein. Nein danke, zu viel der Ehre. Man ist weiter auseinandergerückt und höflicher geworden. Der junge Mann winkt ab, das passe nicht zu ihm, zu alt, zu hölzern, knarrende Männer, nein, nein. Die übliche Ausrede. Das Dorf und er sind Rivalen, obwohl er gern in einem Festzelt feiert, wenn der MGV 100 Jahre alt wird… Er will nicht ins Singen müssen, wenn er Tennis spielen oder beim Westernreiten den Geländepokal erringen könnte. Er will vielleicht lieber die Füße hochlegen für zwei schwere, arbeitsfreie Tage.

Zur Zeit der Großväter war der Verein eine der besten Gelegenheiten, das Dorf zu verlassen. Auf Lastwagen fuhren die Sänger und Fußballer 3 oder 10 Gemeinden weit und taten ihr Bestes, konnten sich betrinken, wurden verladen, hielten nach Mädchen Ausschau, verirrten sich hinter fremden Festzelten. Noch heute gibt es Anekdoten und Großmütter aus diesen Zeiten. Aber Anekdoten sind Anekdoten, und die Großmütter der Zukunft holt man im eigenen Wagen heim… bestimmt selbst seine Ziele. Es könnte ja sein, man sitzt gerade in der Gesangstunde, und in Dillenburg fände das Ereignis des Jahres statt. Das ist auf Dauer niemandem zuzumuten…Er wohnt in Eiershausen der Ruhe wegen, wegen des Elternhauses, das er erben wird, paar Freunde hat er hier, aber in Oberdieten wohnt es sich auch nicht schlecht, das Herz würde nicht bluten.

Weltläufig und sich dabei nicht verlieren

In der Süddeutsche Zeitung führt Feldes einmal als Ursache des Entschwindens von Heimat auf „die Veränderungen, die der Wohlstand, die Motorisierung, die Versandhauskataloge, Bauwellen, Fernsehprogramme bewirkt haben und die Revolutionen gleichen, die (die) Demut und den Glauben an die Unabänderlichkeit ausgelöscht haben“. Dass man jetzt mehrmals den Beruf wechseln soll oder sich je nach Mode neu einrichtet, wegen einer Arbeitsstelle umziehen muss, daran dachte man einst nicht. Beständigkeit war ein Grundgefühl. Alexander, die Hauptfigur im Roman „Lilar“, schmerzt, was von dem, was Heimat ausmacht, verschwindet: Jeder anrückende Vermessungstrupp, jedes Baugeräusch lässt ihn spüren, „wie ein Stück Leben abstirbt“. An anderer Stelle beim Anblick der Vermesser einer gepflegten Streuobstwiese für ein Wochenendgebiet: „Da spür ich in mir einen Stich, als hätte ein Speer meinen Brustkorb durchschlagen.“

Die Folgen dieser Unbeständigkeit greifen ein in die privaten Verbindungen von Alexander. Seine Beziehungen sind nicht tragfest durch die schon genannte moderne Mobilität, die unser Zusammenleben bestimmt und leicht Unverbindlichkeit bewirkt. Die möglichen Folgen der Mobilität findet ihr ironisches Bild in dem Geschenk der Porzellanhunde, die Matrosen ihren Frauen schenkten, wenn sie von ihren langen Schiffsreisen zurückkamen.

Die Freundin von Alexander, Sisa, wird Museumsleiterin auf einer Ostseeinsel und schreibt ihm: „Das alte Fischerhaus Museum ist putzig. Aber eine museumsdidaktische Neugruppierung der Ausstellungsstücke kann ich erst im Winter vornehmen. Zur Zeit muß ich mit meinem Kollegen, dem pensionierten Oberlehrer Jan Hinrichsen, ununterbrochen den Kurgästen und Touristen die Sägefischsäge und die Buddelschiffe erklären. Aber immerhin: alte Fischerhausmuseumsleiterin in spe, das ist schon mehr, als man normalerweise mit einem abgeschlossenen Kunstgeschichte- und Volkskundestudium erwarten darf. Es ist sogar manchmal witzig, wenn gestandene Ehefrauen auf die vielen Porzellanhunde zeigen und sagen: guck mal, Manne, so einen hast du mir doch auch mal mitgebracht, und ich erzähl ihnen dann, daß die Hunde von Matrosen aus südlichen Hafenstädten mitgebracht wurden, in denen die leichten Mädchen kein Geld nehmen durften und deshalb die Hunde mit einem kleinen Aufschlag für ihre speziellen Dienstleistungen verkauften, die sie auch als eindeutiges Zeichen in ihren Fenstern aufstellten.

Hier an der See – so scheints – hab ich Glück, hab sogar auf Anhieb ein richtiges Zimmer bekommen…. Gell du kommst mal?“

„Sisa, denkst du noch an die Wintertage in den Dünen, die nassen Flocken, das tote Kaninchen, das sich die Möwen immer wieder gegenseitig abjagten, denkst du noch an unsere Tage im alten Fischerhausmuseum, an den Kasten mit den Nordseemuscheln, in den ich die Hosenknopfauster eingeschmuggelt habe, an unsere Nachmittage hinter verhängten Butzenscheiben im ostfriesischen Fischerbett aus dem siebzehnten Jahrhundert. Draußen wirbelten die Wolken und die Nordseewellen leckten über die Kaiserstraße und schwemmten drei Autoreifen vom Minigolfplatz in den Keller des Hotels Germania und rissen die Stege von den Buhnen. Denkst du noch daran, daß wir übereinkamen, daß fünfhundert Kilometer einfach zu weit sind für Freundschaften. Wir wollten keine üblichen Besuchsrituale aufbauen, und wenn man drei Monate nicht miteinander gesprochen hat, kann mans nicht mehr richtig und erschrickt über das »wie gehts«, das plötzlich aufsteigt. Und fünfhundert Kilometer fahren, um mit einem Mädchen zu schlafen. Zur Zeit der Artusritter eine Selbstverständlichkeit, aber heute macht man so was einmal, und schon beim zweiten Mal fängts an, lästig zu werden. Wir haben es deshalb nicht wiederholt.

Jetzt beginnen wieder die einundzwanzig Jahre, hast du gesagt.